-

TOP

-

知っておきたい「医療費助成制度」

-

小児慢性特定疾病における医療費助成制度

知っておきたい「医療費助成制度」

小児慢性特定疾病における

医療費助成制度

小児慢性

特定疾病

小児慢性特定疾病における医療費助成制度の概要をご紹介します。

18歳未満の慢性疾患のうち、国が指定する「小児慢性特定疾病」は

公費負担の医療費助成対象です。小児慢性特定疾病とは、

①慢性に経過する疾病であること、②生命を長期に脅かす疾病であること、

③症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、

④長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること、

という4つの条件をすべて満たすものとして厚生労働大臣が定めた疾病であり、遺伝性血管性浮腫(HAE)もその1つです。

認定を受けられるのはどんな場合?

小児慢性特定疾病の医療費助成制度における認定の条件は以下のとおりとなっています。これら2つの条件をともに満たす場合、「一般」という区分で認定され、認定者には受診時に提示する「医療受給者証」が交付されます。

支給認定の条件

(1)小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童等

かつ

(2)その疾病の状態が、厚生労働大臣の定める程度である

※18歳到達時点で小児慢性特定疾病対策の対象になっていて、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる20歳未満の患者さんも含まれます。なお、18歳以上の成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。詳しくはお住まいの地域の申請窓口でご相談ください。

遺伝性血管性浮腫(HAE)にかかっている18歳未満の児童等かつ「治療で補充療法が必要となる場合」に認定されます。

遺伝性血管性浮腫(HAE)の患者さんである18歳未満の児童等(引き続き治療が必要と認められる20歳未満を含む)が対象となります。もう1つの要件である「疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度」は、遺伝性血管性浮腫(HAE)に関しては「治療で補充療法が必要となる場合」と定められています。

⇒くわしくは、HAEの治療へ

認定を受けると医療費負担はどうなる?

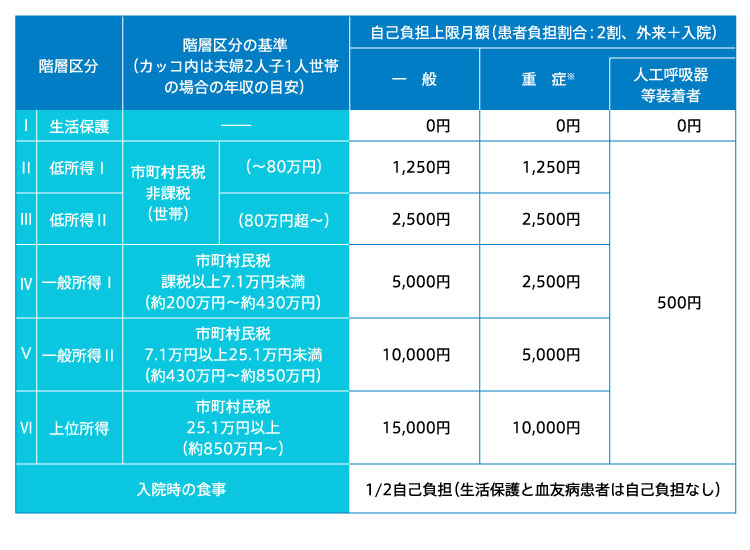

小児慢性特定疾病における患者負担割合は2割が上限

健康保険を使って医療を受けた場合、患者さんはかかった総医療費の3割(小学校入学前の子どもは2割)を窓口負担することになっています。これに対し、小児慢性特定疾病における患者負担の割合は2割が上限とされています。

ひと月の自己負担は上限額の範囲内で

小児慢性特定疾病における患者負担には、負担割合の上限(2割)とは別に、世帯の所得に応じた月あたりの上限額が定められています(表)。指定難病の制度と比較して、自己負担が約半分に抑えられており、この上限月額を超える金額を負担することはありません。

高額な治療が長期間続く場合はさらに負担を軽減

「一般」として認定を受けたあと、高額な医療が長期にわたって継続し、「小児慢性特定疾病に係る医療費の総額が月額50,000円を超える月が年間6回以上」になった場合、「高額治療継続者」として「重症」の認定区分への変更を申請することができます。また、所定の「重症患者認定基準」に該当する場合も、同じく「重症」として認定を受けることができます。いずれの場合も世帯の所得によっては、より低い自己負担上限月額が適用され、さらなる負担軽減が可能になる場合があります。

小児慢性特定疾病・

自己負担シミュレーター

小児慢性

特定疾病

こちらはひと月の自己負担の上限の「めやす」を推定するものです。

計算結果は印刷できます。

詳しくはお住まいの都道府県等の窓口

(保険福祉担当課や保健所など)でご確認ください。

支給認定の条件

(1)小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童等

かつ

(2)その疾病の状態が、厚生労働大臣の定める程度である

※18歳到達時点で小児慢性特定疾患治療研究事業の対象になっていて、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる20歳未満の患者さんも含まれます。

(1)は「遺伝性血管性浮腫(HAE)」にかかっている18歳未満の児童等

(2)は治療で補充療法が必要となる場合

- ※

-

重症:①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。

小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額」(2025年6月6日閲覧)より引用改変

https://www.shouman.jp/assist/expenses

助成対象となる医療の範囲

医療費助成の対象となるのは、都道府県等が指定する「指定医療機関※」での治療等を受けた場合にかかった保険診療の費用です。指定医療機関以外で治療を受けた場合や、小児慢性特定疾病以外の病気やケガの治療でかかった医療費、保険外の治療の費用等は助成の対象となりませんので、ご注意ください。

「指定医療機関」とは、都道府県等から児童福祉法に基づく指定を受けた病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等のことです。つまり、病院や診療所での診察・治療費だけでなく、薬局で調剤されたお薬代、訪問看護や訪問リハビリ等の費用も対象となります。

※「指定医療機関」については、都道府県等の申請窓口へお問い合わせください。

自己負担は月ごとに合算できる

小児慢性特定疾病の医療費の自己負担は、外来・入院の区別なく、複数の指定医療機関での負担額をまとめて月ごとに合算し、上限月額が適用されます。ひと月の自己負担の累積額が上限月額に達した時点で、月内にそれ以上の費用を徴収されることはありません。

小児慢性特定疾病における医療費助成の

支給認定を受けるための手続きについてご紹介します。

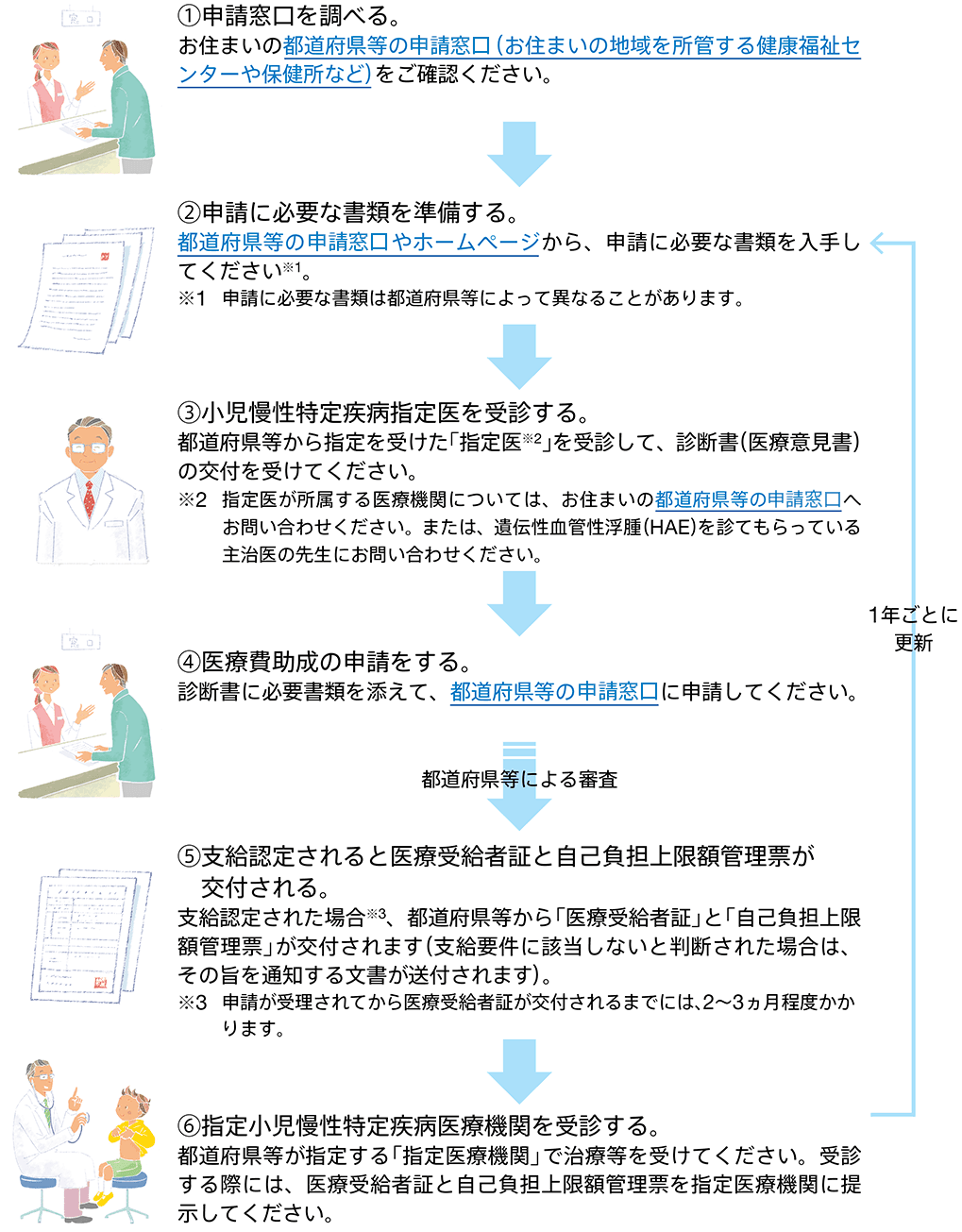

申請から認定までの手順

申請手続きの手順は原則として以下のとおりです。

申請が受理されてから医療受給者証が交付されるまでには、2〜3ヵ月程度かかります。

図 手続きの流れ

申請に必要なもの

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。患者さんによってはこれ以外の書類が必要となる場合があります。また、都道府県等によって必要書類が異なることもありますので、くわしくは都道府県等の申請窓口(保健所等)やホームページでご確認ください。

- ● 申請書(小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書)

- ● 小児慢性特定疾病指定医による診断書(医療意見書)

- ● 健康保険証の写し

- ● 世帯の所得状況を確認できる書類[市町村民税(非)課税証明書等]

- ● 世帯全員の住民票の写し

- ● 医療保険の所得区分の確認書類(同意書)

- ● マイナンバー(個人番号)を確認できる書類と身元確認のための書類

認定の有効期間は原則1年以内

認定には有効期間があります。原則として申請日から1年以内で、都道府県等が定める期間です。それ以降も継続する場合は、1年ごとに更新する必要があります。更新手続きは有効期間が切れる前に行います。

押さえておきたい!申請手続きに関する留意点

-

医療費の助成は、疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等以降の受診分が対象となります。

認定基準を満たしたときは、すみやかに申請手続きを行うことをお勧めします。

-

認定区分の「一般」から「重症」への変更手続きには、かかった医療費を確認する書類が必要となります。

遺伝性血管性浮腫(HAE)で受診した際の領収証は、捨てずにとっておくとよいでしょう。

-

制度の運用や申請に必要な書類等、都道府県等によって取り扱いが異なる場合もあります。くわしくはお住まいの都道府県等の申請窓口へお問い合わせください。

関連サイトリンク

医療費助成を含む難病に関する情報をご覧になれます。(外部サイトに移動します)

医療費助成制度に関するお問い合わせ先が掲載されています。

※リンク先の情報は変更になることがありますので、最新情報など詳細は都道府県にご確認ください

小児慢性特定疾病における医療費助成の支給認定を

受けるための窓口についてご紹介します。

支給認定を受けるには?

医療費助成の支給認定を受けるには、患者さん(またはその保護者)による申請が必要になります。申請先は都道府県等ですが、実際の窓口はお住まいの地域を所管する健康福祉センター、保健所等です。

関連サイトリンク

医療費助成を含む難病に関する情報をご覧になれます。(外部サイトに移動します)

※リンク先の情報は変更になることがありますので、最新情報など詳細は都道府県にご確認ください

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

遺伝性血管性浮腫(HAE)を相談できる病院を検索 >

これより先は、「遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探すための特設サイト」となります。

以下のリンクをクリックしてお進みください。(別ウィンドウが開きます)

遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探す >

これより先は、「遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探すための特設サイト」となります。

以下のリンクをクリックしてお進みください。(別ウィンドウが開きます)

遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探す >

これより先は、「遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探すための特設サイト」となります。

以下のリンクをクリックしてお進みください。(別ウィンドウが開きます)

遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探す >遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探す >

これより先は、「遺伝性血管性浮腫(HAE)の診断・治療を行える病院を探すための特設サイト」となります。

以下のリンクをクリックしてお進みください。(別ウィンドウが開きます)

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

武田薬品工業株式会社 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

ご利用に際して(武田薬品工業株式会社) >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

個人情報の取扱いについて(武田薬品工業株式会社) >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

遺伝性血管性浮腫(HAE)未診断患者さんを目指して。 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

HAEJ >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

遺伝性血管性浮腫 患者会 くみーむ >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

血管性浮腫情報センター CREATE >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

一般社団法人遺伝性血管性浮腫診断コンソーシアム >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

医療従事者の方はこちら >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

厚生労働省「難病対策」 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

難病情報センター >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

小児慢性特定疾病情報センター >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

都道府県・指定都市担当窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

北海道の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

青森県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

岩手県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

宮城県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

秋田県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

山形県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

福島県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

茨城県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

栃木県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

群馬県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

埼玉県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

千葉県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

東京都の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

神奈川県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

新潟県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

富山県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

石川県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

福井県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

山梨県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

長野県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

岐阜県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

静岡県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

愛知県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

三重県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

滋賀県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

京都府の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

大阪府の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

兵庫県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

奈良県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

和歌山県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

鳥取県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

島根県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

岡山県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

広島県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

山口県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

徳島県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

香川県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

愛媛県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

高知県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

福岡県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

佐賀県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

長崎県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

熊本県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

大分県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

宮崎県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

鹿児島県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

指定難病に関する窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

沖縄県の保健所一覧 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

北海道の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

青森県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

岩手県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

宮城県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

秋田県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

山形県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

福島県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

茨城県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

栃木県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

群馬県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

埼玉県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

千葉県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

東京都の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

神奈川県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

新潟県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

富山県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

石川県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

福井県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

山梨県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

長野県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

岐阜県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

静岡県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

愛知県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

三重県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

滋賀県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

京都府の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

大阪府の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

兵庫県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

奈良県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

和歌山県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

鳥取県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

島根県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

岡山県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

広島県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

山口県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

徳島県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

香川県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

愛媛県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

高知県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

福岡県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

佐賀県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

長崎県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

熊本県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

大分県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

宮崎県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

鹿児島県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

沖縄県の小児慢性特定疾病 窓口 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

App Storeからダウンロード >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

Google Play >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

難病情報センター『都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧』 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

難病情報センター「都道府県・指定都市担当窓口」 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

厚生労働省「保健所所管区域案内」 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

小児慢性特定疾病情報センター「自治体窓口」 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

厚生労働省「保健所所管区域案内」 >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

外務省 駐日外国公館リスト >

これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)

遺伝性血管性浮腫(HAE)情報サイト「HAE-info」 >

弊社のHAEに対する

医療用医薬品の情報

ここから先は、弊社の提供するHAE(遺伝性血管性浮腫)に関連する医療用医薬品の情報提供を行うサイトとなります。このサイトは主治医により弊社の医薬品を処方された、もしくは処方を予定されている方やそのご家族に向けての情報を提供しております。